INTELLIGENCE

♮ 一振の追憶 その21(奥和泉守忠重作)

Copywritting by Nobuo Nakahara

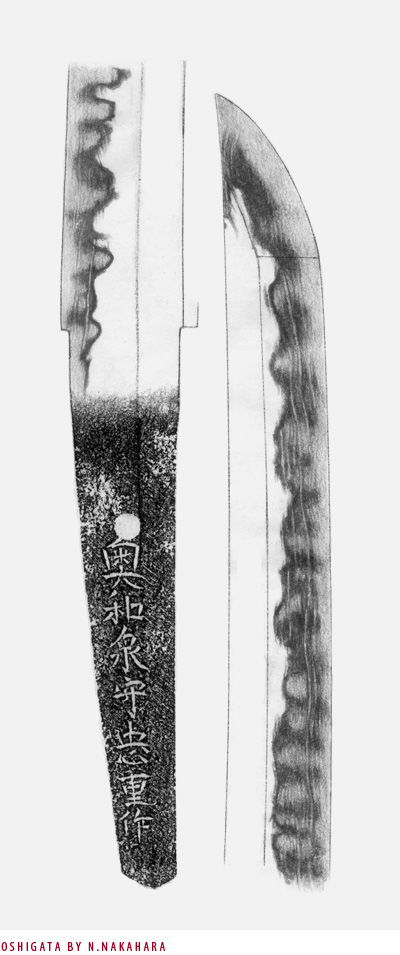

- 脇指 銘

- 奥和泉守忠重作

刃長/一尺五寸四分弱、反/四分強、本造、行の棟、中心は生で孔は一つ。 - [地肌]

- 小板目肌がよく詰み、鎬地は棟寄りに柾目肌が流れる。

- [刃文]

- 小沸出来の大五の目乱、五の目丁子や丁子風の乱、箱状の大乱が交じり、表裏揃う。沸匂が深く、叢がない。焼幅が総体に広く、刃中に足が入り砂流が頻りに所作するが、薩摩らしい所作はないが沸筋が上半分に見られるだけである。

- [鋩子]

- 乱込で殊にに深く一枚となる。先は掃掛で返は深く、棟と鎬地を軽く焼く。

本刀は薩摩の刀工で、秀興同人。時代は元禄頃。ただ、特筆すべきは、この忠重は大坂の二代越前守助広の門人となっている事です。本刀は25年前に一度拝借し、今回、再度のお預かりとなったものですが、私はこの忠重が好きで、どれを見ても沸匂に叢はなく上手な刀工ですが、地元である薩摩のみならず、一般に認知度が低く、存在さえ知られていない傾向があるのは誠に残念です。

とはいっても、本刀に焼出があれば、即、大坂新刀の地刃と見える作ですが、一尺五寸程の刃長と造込(鎬幅が広く、高い)は大坂新刀とは考えにくいのです。逆に、薩摩新刀(脇指)の姿・造込そのものの典型です。

さて、伝承通りに忠重が助広門とするなら、和泉守を受領している事などを含めて、また、大坂へ行く事も含めて、おそらく助広の抱主の青山家と島津家の間での合意がなければ成立しないと考えられます。つまり、江戸時代の制度から考えて、現代の様に自由に旅行など出来はしないし、まして京へ行って受領となればさらに出費はかさみます。一刀工に耐えられる負担とは考えにくいのです。

また、技術面からみても、ある程度の技術を持った刀工を鍛冶場に入れれば、助広の作刀工程が道具も地鉄も含めて全てを見せてしまう結果になるのであり、受入側の助広にもそれなりの合意をさせなければいけません。つまり、技術流出です。

因みに、本刀は秀興・忠重作刀中で経眼した中でのおそらく白眉です。加えて言うなら、秀興銘には柾目がよくみられますが、忠重銘には大坂新刀風のよくつんだ小板目となるのが多いようであると思います。また、脇指(小脇指を含む)以外では太刀銘が殆どである点も含めて、未解明の刀工の一人です。

(文責・中原信夫)