INTELLIGENCE

+ 目貫の陰陽根(いんようこん)について

Copywritting by Nobuo Nakahara

私は刀が好きなのですが、小道具も同じ様に好きです。特に古い小道具(昔は時代金具と呼ばれていた)が大好きで、私の一生のテーマとして古い小道具の見方の確立を目指しています。時代とは古い時代ということであって、明確な時代区分はなされていませんでした。いや、出来ていなかったと言うべきでしょう。

もちろん、このテーマは果てしなく深く、そして根拠のない先入観との血みどろの戦いとなります。

さて、先入観ということでやや唐突ですが、表題の陰陽根について今回はお話しをさせて頂きます。

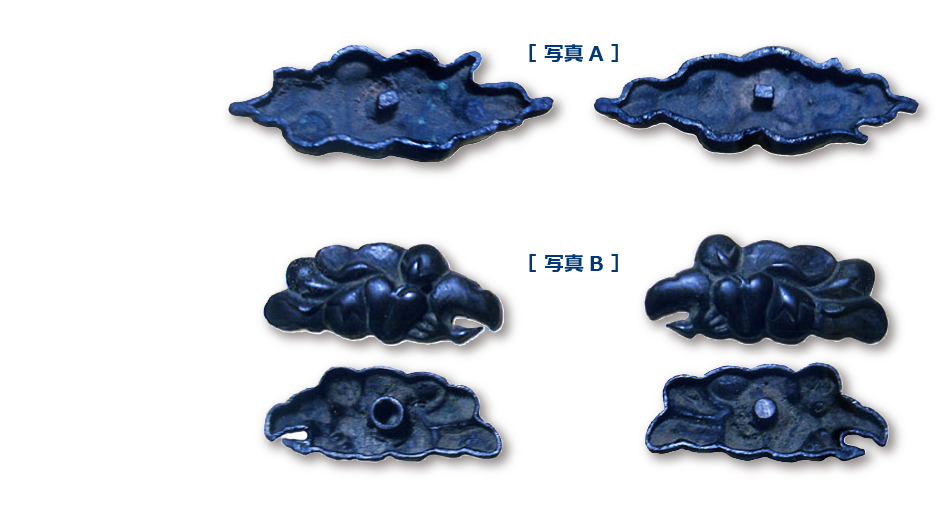

「目貫の根(ね)」なる物は[図A]の如く、目貫の裏にある“出べそ”の如きものです。この根の形には角棒状と丸棒状のものがあり、その他に陰陽状、つまり丸棒状と筒状がワンセットになっている[図B]のがあります。

一応、陰陽根は古い時代に限られるとされているのが先入観念の一つです(時代が下がっている作にもあるのですが)。ただ、この陰陽根が目釘の役目をしていたという考え方がいまだに流布していて、全く困ったものです。江戸時代後期に出版された「金工鑑定秘訣」に陰陽根の記述と図示がありますが、目釘の代わりとは書いていません。

目釘の役目をしいるという考え方を大々的に宣伝したのは「後藤家十七代」(雄山閣・昭和48年刊)であり、三人の共著となっています。少々煩雑ですが、その内容を引用してみると「室町時代の上三代(乗真の後期のものを除く)のものは、根が陰陽根で出来ていることに特徴がある。この時代のものは、桃山期になってからの形式としてのみ残された陰陽根とは異なり、実際に実用に必要欠くべからざるものであったことをあげなくてはならない。すなわち、目貫の文字が示すとおり、陽根の根が長く刀の茎を貫いて反対側の陰根の中に入れて止めたのである。であるから、今日の目釘の役目も同時に陽根がしたわけである。・・・」

このように堂々と目釘の役を目貫の根がしていたと書いています。引用文中の上三代とは後藤祐乗、宗乗、乗真のことで、室町時代の工人とされています。もちろん、同書は色々と目釘の役目が出来るように細工が陰陽根に施されていると書いていますが、私にとっては絶対に受入れられない絵空事であり、日本刀のみならず拵の事を全くご存知のない、極めて幼稚な推測と「こじつけ」と言えるものです。

このような著者によって現今の小道具界が作り上げられてきたと思うと、全く情けなくなります。もっとも、こうした私の指摘は、私が昭和五十四年から平成十年にわたり刊行した「とうえん」誌上で触れているので、決して今回も欠席裁判ではない事を断っておきます。

では何故、陰陽根が目釘に出来ないのでしょうか。第一に「刀の茎を貫いて」とありますが、室町期といえども、太刀も短刀も同様に目釘孔の大きさは陰陽根の直径の比ではなく、かなり大きい。目釘と目釘孔の間に隙間があれば、刀身がガタつき不安定となり、どういう結果になるかは、皆様はよくご存知のことと思います。目貫の陰陽根が一体となった太さと、目釘孔の大きさの違いは刀を好きな方ならすぐわかるでしょう。

太刀、刀や短刀の目釘孔と同じ太さの陰陽根は絶対にありません。しかも、目貫の根は目貫本体に鑞付(ろうづけ)されているだけであり、根の周囲に力金(ちからがね)又は支金(かいがね)を配し補強していても、刀の打突の衝撃には耐えられません。仮に、根自体は打突の衝撃に耐えても目貫本体は根と断裂してしまいます。

それから、柄の表裏同じ所から目貫の陰陽根を差し込んだとしても、柄は必ず糸か革で巻いたはずです。しかも目貫は表裏少しズラして柄に巻き込んでいますから、目釘には絶対に出来ないし、こんな無茶苦茶な話しはあり得ません。

ならば出目貫(だしめぬき)にしたらという意見があったとしても、どんなに陰根と陽根の間に革を詰めようが、両方の根を金属棒で止めようが、刀を実際に使っていると緩みます。まさか、目貫の上を握って戦うんだとはいわないでしょうね。

このように「陰陽根が目釘の役目であった」などは荒唐無稽の絵空事です。

ただし、確かに目貫と目釘が一体のものである作例はあります。春日大社の“菊造腰刀”“柏木兎腰刀”などがそれですが、これらは目貫というよりも、むしろ目釘飾とでもいった方がよく、共に目釘孔附近の柄の上に筒金がはめられた方式で、春日大社の“菱作打刀拵”も同様です。しかし、実用上、柄(つか)の手ざわりは果たしてどうでしょうか。

古い神社伝来の古い太刀拵で、目貫を柄下地(木)と柄皮の間に封入して固定してその上から革等で柄を巻いて、しかも目釘は別にある例もままあり、目貫は必ず目釘の役をしていたとするのは誤りでしょう。

さて、先日のことですが、知人からこうした陰陽根について質問を受けました。つまり、知人は「室町期の目貫を見たが陰陽根になっていないので・・・」という事でした。この知人は古いものは陰陽根であり、それが目貫の時代鑑定の基本と思い込んでいた、いや、思い込まされていたというのが正しいでしょう。

陰陽根の有無のみでは時代は鑑定出来ませんが、陰陽根が果たしていつ頃からいつ頃までの時代と捉えて良いのかという点も残念ながら不明なのです。しかし、ある程度の時代は肯定するべきであると考えています。ただし、一つ言える事は目釘の役目をするものではないという事は、前述の理由で断言出来ます。

では、目貫には何故に根が必要なのかという点にも触れておきたいと思います。基本的に目貫は一枚の薄い金属板から作り込んでいきます。従って表面から力が加わると潰れないとも限りません。それを防止する為に根を付けたのではないかと想像できますし、もう一つは柄の曲面に固定しやすくする為とも考えられます。

おそらく金無垢(概ね14k~16kぐらいか)の目貫は、地板そのものが他の金属製よりもさらに薄く脆弱なはずです。これは材料代の問題であって、古い時代ほど、金は極めて高価です。時代が下がれば安くなる傾向にあるので、分厚い地板の金目貫は古い時代にはほとんどないとされる理由でもあるのです。後藤家各代の金目貫の地板の厚さを解説した記述がありますが、簡単にいえば以上の訳です。

又、目貫の作込(構造)には様々な工夫がなされています。目貫は必ず柄に装着されます。まずその形ですが、周囲が概ねラグビーボールのような外形(楕円形)になるのが良いとされています。

[図C]を見てください。この事は「後藤家彫物亀鑑」という写本(1749年に書かれた)にも記述されていますが、何のことはありません。このラグビーボールのようなような外形なら、柄を握った手が目貫を巻き込んである所へきても掌(手の内側)にあまり支障にならない形になるのです。

因みに手で柄を握る様にして頂ければ、掌の中央はラグビーボールのような形となった凹状になっています。この外形以外では掌の中で不用な当たり具合となって、柄の機能が不全になります。しかも、曲面になった柄(大体鮫皮が貼ってある)にぴったりと吸い付く様に目貫は作ってあります。

[図D参照]、目貫の小口(こぐち)又は際端(きばた)、つまり立上(たちあがり)の様な数ミリの厚みが必ず周囲全体にあって、そこが“ククリ”と云って中の方(目貫の裏)へむかって少しすぼめてあるので、一段と柄に固定しやすくなるように作られているのが実用時代のものであり、こうした様式に当てはまらないものは、古い時代のものではなく、実用から離れた新しい時代、およそ江戸時代中期以降で、表の彫刻のみをみせる単なる飾りとなっているとされても致し方ないし、大量生産の数物(多くは鋳物)という見方も成り立ちます。

さて最後に、少し話が相前後しましたが、陰陽根はどうして出現したのでしょうか。もちろん、推論ですが、私は日本文化のエッセンスでもある“強弱”“表裏”“陰陽”という考え方からのものと考えています。目貫は表目貫と裏目貫という形式で出来上がっていて、それで一対となるのです。鐔にも表裏という考え方があり、縁頭の縁にも表側、裏側があり、図柄も必ずそのようにデッサンされて考えぬかれています。

これが日本文化なのです。つまり、陰陽の思想によってこれらは発生したと思われるのであり、目釘とする為のものではありません。小道具は刀以上に解明されていない点がほとんどであって、何よりも金属の非破壊検査が完全に確立される事を望むのであって、それまでには何とか古い物(小道具)への大体の概念を確立していきたいと常々考えています。

それには中身の刀、そして小道具、それらの総合である拵、これらを一体に考えていかなければなりません。古い時代の太刀の中心には絶対に入らない中心櫃の形と大きさの甲冑師鐔を、堂々と鎌倉時代や南北朝・室町時代の製作と称するのが極めて多くありますが、それらの製作年代を自分勝手に推測して釣り上げ賞美した人達は、日本刀、小道具、拵を一体として全く考えない中途半端な偏った人達であって、また、このような人達は臆面もなく如何にもわかったように本を出版してきたので始末に負えません。それらの人達の主張の不合理 と間違いに気づき早く目覚めて欲しいと願うのみです。

(文責 中原信夫)