INTELLIGENCE

? 磨上についての見解

Copywritting by Nobuo Nakahara

【日刀保とのやりとり】の要旨

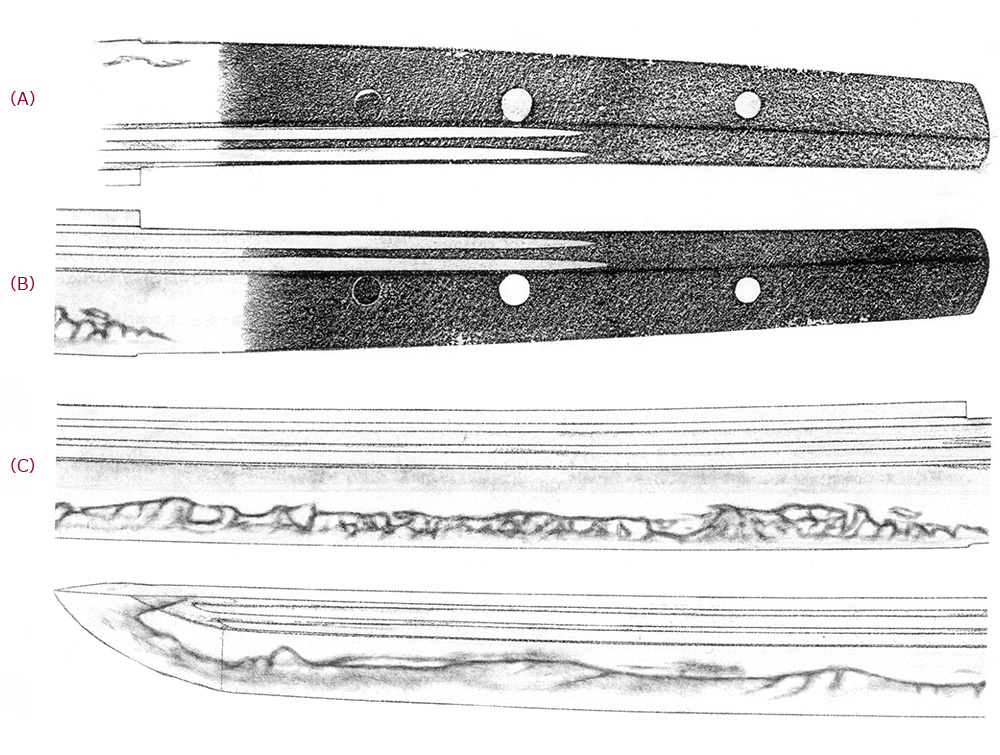

(A)・(B)・(C)を見てください。この押型は(財)日本美術刀剣保存協会(当時)(以下・日刀保)の機関誌『刀剣美術』(平成21年7月号)に本部主催の入札鑑定会の第三号刀として出品、解説されたものである。

私がこの記事〈押型(B)・(C)と解説文〉と押型をみた時に、中心に磨上た痕跡が全く見られず、すぐ?と思ったのである。因みに解説文と共に掲載された押型は、(B)・(C)であることを念頭においてください〈(A)はその時は不掲載〉。

解説文(日刀保・学芸員)では、「刀 無銘青江 長さ二尺三寸三分半、反り六分」としている。また、「大磨上無銘の刀である」と二回説明している。

私は本刀が大磨上であるかどうかに?を持ったのである。そこで日刀保に質問状を提出したところ、日刀保の見解は“本刀は大磨上無銘である”との見解と説明の回答が返ってきました。

日刀保の説明の中では、私が指摘した、つまり磨上げた時の所作(痕跡)について、全否定することはなく、私の主張することに沿う所作(痕跡)もあるが、そうでない例、たとえば国指定・特重・重刀の指定品には今回私が指摘した所作がない、つまり「磨上げた人物の技倆の高さが偲ばれる見事な磨上げ茎(中心)が沢山あります」という要旨であった。性質(たち)の悪い“御役人”の常套手段である。つまり、私の見方も日刀保の見方も両様あると言いつつ、明らかに私の指摘を否定したいのである。

その根拠になるのは国指定等であると、自から告白している。つまり、そこには見事な磨上中心があるという文言である。ならば、見事な磨上と理解できる程、磨上の事がわかる学芸員なら、こんな解説文はまず書かない。学芸員にとって国指定品、つまり私が『埋忠銘鑑』・『光山押型』に証拠が出ていると言った物件(拙著『刀の鑑賞』で金象嵌の項、および『本阿弥家の人々』106頁に掲載)を指すものであろう。

元々、刀が自ら国指定とした事はなく、人間が撰んで指定したのであるから、その撰んだ人間の鑑識能力が不足していたならどうする。国指定品を永久不変、金科玉条の如く正しいとして言訳に使うのは、三十年ほど前にあった五振の上古刀重文指定に関する文化庁の報告文書と全く同一手法である。反対意見も全否定しない、そして自分たちの出してしまった結論をも上手に紛れ込ますという手法。頭脳をもう少し違う所に使って欲しい。また、日刀保とは計4回にわたり質問、回答のやりとりがあったが、機会があれば全文公開しても良いと思っている。

では、この(B)の押型を見てください。中心の表面もキレイで錆や朽込は刃方に少し付いている程度ですし、少し磨出気味のある鑢は細かく整然とかけられています。この鑢目自体は私の経験から言えば決して古くはないものであります。また、目釘孔が三つ(内一つ埋)ありますが、一番下の孔は全くふさわしくない不合理な所、実用上、絶対にここにはあけない所にあけられています。上の二つの孔が実用上での目釘孔の可能性があります。

さて、そこで(A)を見てください。この押型は私が日刀保に再三にわたり要求して送付されたものですが、この(A)の拓写押型を裏返して(B)に重ねてみたら、私の推測通り、まさにピッタリと一致しました。二筋樋(これは後刻の可能性あり)だけではなく、中心の形状(外形・鎬筋・鎬幅)、鑢目もである。となると今まで私が「磨上中心は表裏相違し、不恰好になる」といった点からみて、本刀に対して必ず?を呈する事になります。(A)と(B)は同じ学芸員が採ったものであり、中心の状態がよく見てとれます。

つまり、本刀の中心の表裏(両面)には同時に同じ鑢がかけられて加工されたという事であり、これは磨上の基本に見事に違反します。そんな事をする必要もないし、理屈にも合わないことを(A)と(B)では敢えてしているのです。磨上には様々あると確かに私も書きましたが、様々な磨上は磨上げる太刀(刀)の個体差(主に銘字の位置と健全度等)による変化であって、磨上方法の基本が変わる事は絶対にありません、つまり、正常な磨上なら中心の表裏を同時に鑢で削るという暴挙・愚挙は絶対にしません。もし、そうした暴挙をしてあるなら、何らか消し去りたい都合の悪い所作(痕跡)や藤代義雄がその著書に”無銘は八割まで動機不純“であり、“古銘の作位を嫌った”(古銘とは古い銘ではなく、元来あった銘という意味)か、焼肌があったとか、何か不都合な痕跡があったからという事になりましょう。

しかし、元来の無銘なら中心の両面にヤスリをかけて削っても、一向に構わないではないかと主張される方もいると存じますが、元来の無銘なら、銘を残す事に注意しなくとも良いのですから、中心の片面を削るという一番合理的な方法を絶対に採用します。また、元来の無銘であっても、その中心の古い面影を必ず一部でも残しますから、前述の如く、何か消し去りたい痕跡を全て都合よく消し去るために中心の表裏に鑢をかけたと考えるしかないのであります。

磨上は至って繊細で用心深い仕事である事を理解して、やっと「良い磨上」と理解出来るのですから、日刀保の見解は自己撞着の典型です。

今回の無銘刀について日刀保は、私が無銘極の”極“に最初から?を呈したと拡大解釈をした気味がありますが、私は当初から青江の極に対して?を呈したのではないのです。「製作年代の推定にかかわる一番肝心な磨上」に対しての?であった訳であります。しかし、本刀の製作年代が南北朝前期頃という日刀保の見解が×となれば、私の最初の?の延長線上には極に対する?も必然的に出てくる事になってきますが・・・。

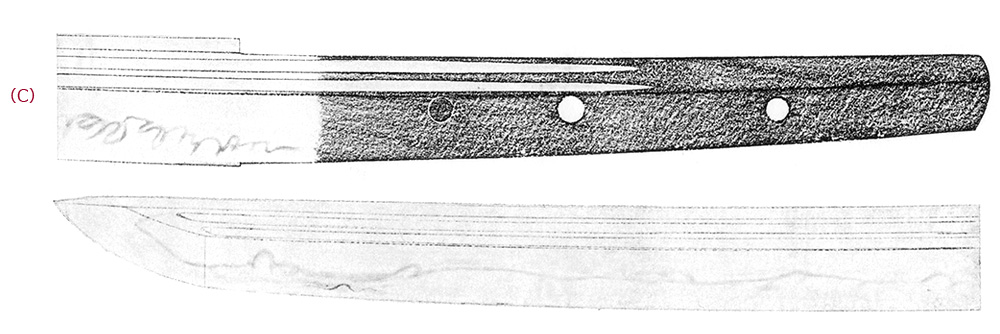

私は、本刀については第一に磨上の基本からみて大磨上ではないと確信しています。第二については(B)と(C)の鎺元(刃区近辺・焼元)の刃文描写が相違していますが、刃文が刃区下へ向う角度から、そして、刃文総体の刃幅(殊に物打辺)や鋩子の深さ・形状、返の状態からも、本刀は殆ど生中心であると思います。因みに、(A)は再三にわたり私が日刀保に要求した結果、送付してきた押型であり、”今回に限り特例扱、以後は・・・“であるとのことであります。こうした日刀保(学芸員のみの意向?)の態度は如何なものかと存じます。

因みに、本刀は『鑑刀日々抄』(続三・本間順治著)にも掲載されているので、その解説と押型(D)を同書より転載しておく。

”刀 無銘 伝青江 大磨上

刃長二・三三尺 孔二ヶ 埋孔一ヶ。身幅十分、切先少し延び、元来腰反り高く、いまもふんばり残る。鍛、小板目つみ、地景入り、地沸厚く湯走りがある。刃文は匂を敷いて小沸よくついた出来で、概して焼深く、変化の多い乱刃で、浅いのたれ主調、小互の目の草の乱、島刃等目立ち、足・葉入り、総じて逆ごころがあり、砂流しかかり、金筋交じる。

帽子の焼一段と深く、表わずかにのたれて先尖りごころ、裏崩れて先に島刃があり、ともに掃掛けかかる。表裏に二筋樋を書き流す。大磨上の年代は桃山期であろう。

上記の作風、殊に逆立った刃文から青江と極めていることが一応首肯されるが、沸がつよい点に相州伝をおもわせるものがあり、むしろ元重の極めはいかがであろうか。地刃の保存が上々である。日刀保設立の際に某氏寄付の一口である。(同上、精査)“

とあり、地移(映)の記述は特にないが、『刀剣美術』の解説には“乱れ映り立つ”とあるが、“湯走”を移として解説した?・・・。

さて、二つの説明文での共通項は“大磨上”であり、本間氏はその年代を桃山期としているが、この桃山期の根拠は不詳。大磨上を大前提として、こうした形状の中心が天正頃に流行したからとでも思っての表現であろうか。いづれにしても勝手な思い込みと思われるが、しかし、本刀が生中心であったら、本間氏と日刀保の説明は全くのデタラメとなる。

また、同書では「伝・青江」とし、『刀剣美術』では「青江」としているが、“伝”がつくのとつかないのでは鑑定上での立(たち)位置に大きな違いがある。

いづれにしても、本刀が大磨上か否かに大きなポイントが存在している。

(文責・中原信夫 平成三十年十二月二十四日)