TOKEN OPINION SITE

刀

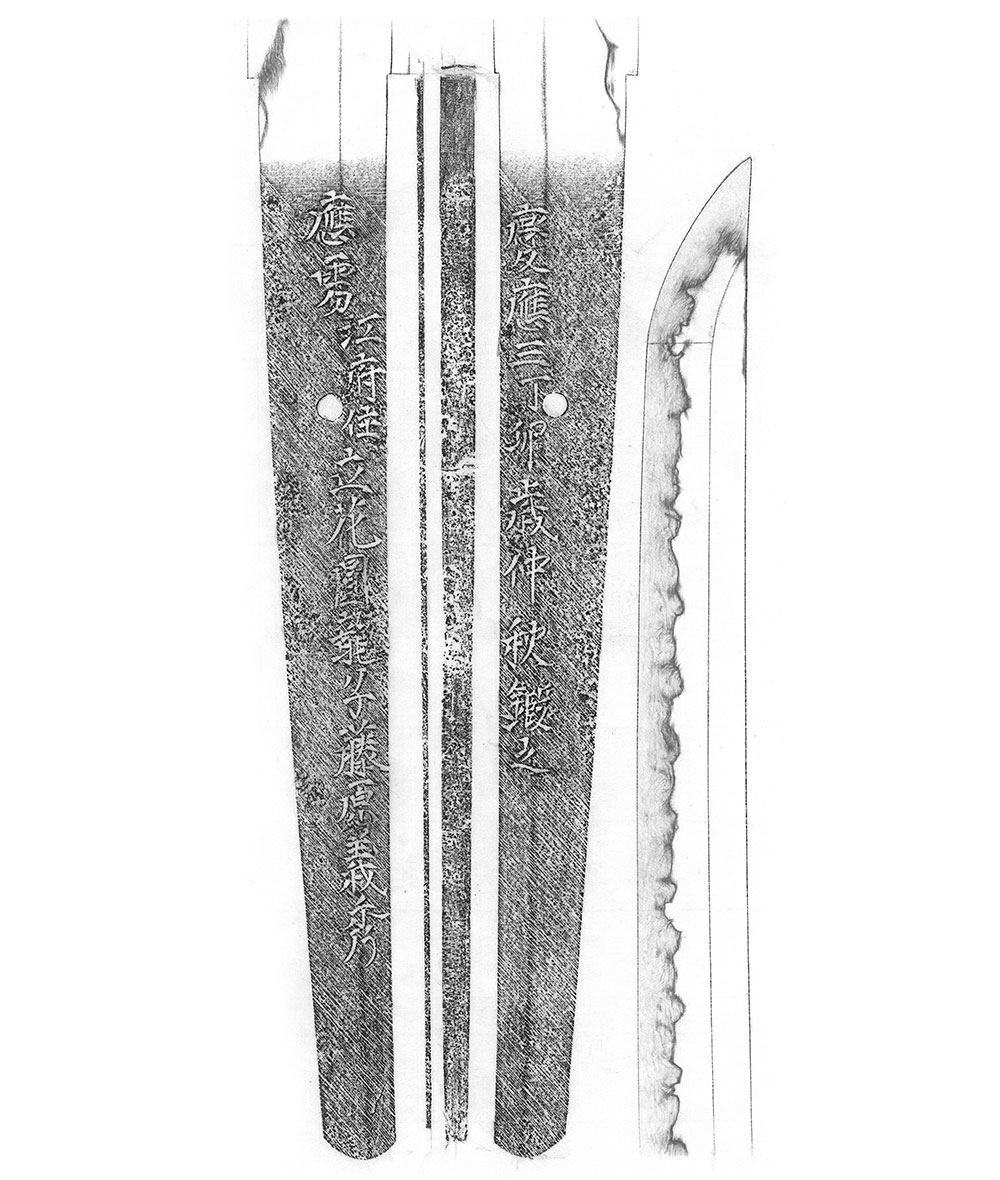

応需江府住立花円龍子藤原義秀 慶應三丁卯歳仲秋鍛之

商品番号 :B-064-165

江戸後期・幕末 武蔵 特別保存刀剣 白鞘

売約済

刃長:72.0 cm 反り:1.5 cm 重ね:0.78 cm

- 体配

- 本造、庵棟、中心は生で孔は一つ、鑢目は化粧に筋違。

- 地肌

- 板目肌が良くみ総体に弯れた綾杉風に流れる。刃寄り鎬地は柾目肌が強い。

- 刃文

- 焼き幅広く小沸出来の締まった匂口。小五の目に小乱が激しく所作し、肌目に沿って金筋・砂流が盛んに所作する。

- 鋩子

- 刃文が乱れ込んで、やや浅く帰る。

- 備考

- この激しい金筋、実際に見て欲しいです。綾杉風に弯れて柾目がかった肌目に絡んで所作する金筋は、幾重にも重なっている個所もあり壮観です。匂口は締まり気味で小刻みにほつれる感じで元先まで続き、整然という感じは何処へやら、荒々しくけばたった縮緬糸(どんな糸なのかは言葉から妄想してください。当方もよくわかりません。)のようです。とにかく匂口の刃縁と刃寄りが粗々しいのです。まるで幕末の動乱を刃文で表現したかのような・・・(イメージに走り過ぎをお許しください。)それでも総体にはしっかりと纏まって見え、これはこれで狙った所作だなと伝わってきます。刃寄りと鎬地は強い柾目、その間の地肌は蛇行する柾目(綾杉風)、そこに小沸が絡んだ匂口を強く焼き上げるとこうなるのかと・・・巷の刀工の方に叱られそうなコメントですが、素人考えではこう思ってしまうのです。激しい匂口の所作がお好きな方には是非ご覧いただきたい一振ということで逃げましょう。激しい焼の所作を伝わったかどうかはわかりませんが、これはこれで存在に意義のある一振。野心的でリベラルな刀・・・意味不明などと言わずに、アイデンティティのある刀だと思ってくだされば嬉しいです。(さらに混沌とした表現になってしまいました、すみません。)本刀の作者、円龍子藤原義秀は中山一貫斎義弘の孫であり祖父の弟子である立花圓龍子国秀の門人です。肌もので有名な中山一貫斎の系統ですから、本刀の激しい所作も当然といえば当然の造込。素性がわかれば本質も見えてくるということですね。

姿は幕末らしく刃長が長く、少し細身に感じますがそれなりに強い刀姿。当然、中心も長め。その中心に注文打を表す長銘が刻られています。その中心の錆色・状態は新々刀の模範のような状態。この色と状態を頭に刻み込んで欲しい良い例です。(残念ながら画像でお伝えするのは難しいと思われます。ご容赦ください。)可能であれば、ぜひご来店いただければ幸いです。