TOKEN OPINION SITE

脇指

駿河守國正

商品番号 : C-069-287

江戸中期 伊予 特別保存刀剣 白鞘

売約済

刃長:54.2 cm 反:1.70 cm 重ね:0.78 cm 元幅:2.97 cm 先幅:2.10 cm 重さ:540 g 目釘孔:1つ

- 体配

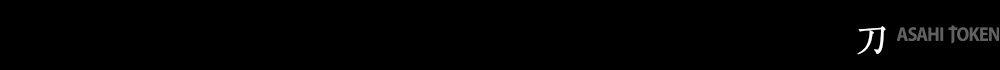

- 冠落造、庵棟、生中心、鑢目は筋違。表裏に薙刀樋に添樋を鎺元上で丸留。

- 地肌

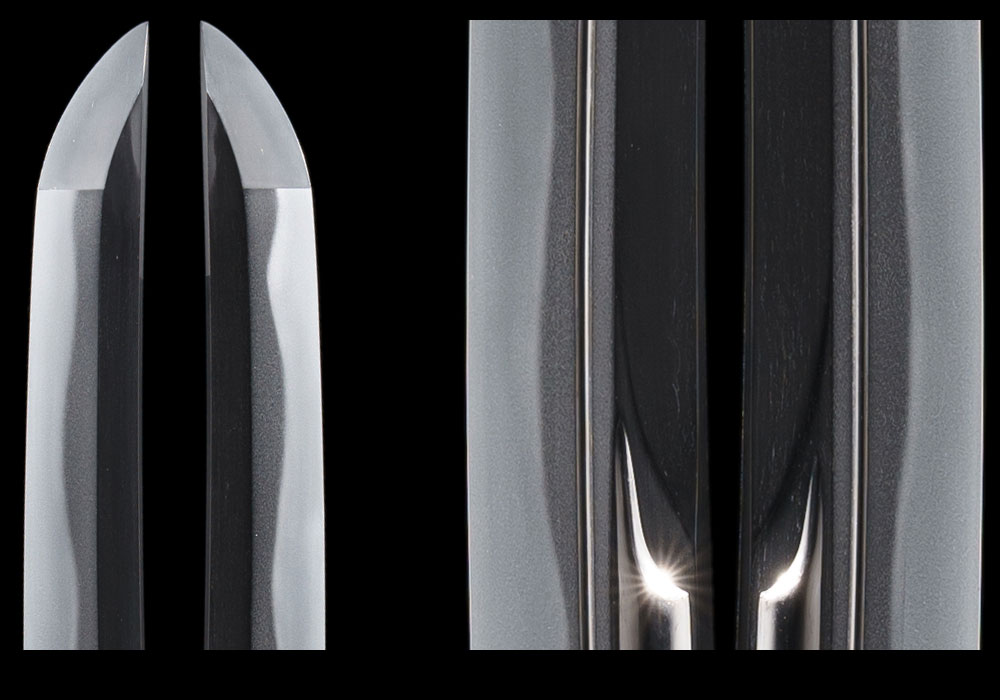

- 小板目肌よく詰んで無地風となり極めて精美な肌となる。鎬地はよく詰んだ柾目になる。

- 刃文

- 焼幅の広い小沸出来の弯乱。匂口はふっくらと深く、刃寄りが綿毛のごとくほつれる。刃中に微塵な小沸がつき、うっすらとした砂流状の所作があらわれる。

- 鋩子

- 直調に入り小丸となり、少し掃き掛けて尋常に返る。

冠落造という派手な造ながら何とも端正で真面目な印象の脇指。刃長に対する薙刀樋と添樋のバランスが良いのでしょうね、かなり魅力的な刀姿だと思います。重は脇指としては厚めながら、棟が低くされているため軽めで、手にした時の重心は手元側にあって使いやすい一振ともいえます(実用の感覚は流派によりますので、誤解のないように)。こういう脇指を見ていつも思うのですが、大小として考えた時に大としての刀はどういう造込なのでしょう。大小とも冠落?・・・なんか考えにくいですよね。やっぱり本造ですか。でないと特注品のセットで裕福な侍でないと持てませんよね。

特注品かどうかはわかりませんが、本脇指の出来はそれに準じた上等品と言っても良いくらいで、特に基本となる地肌の出来は褒めたくなるほど。詰んだ小板目は密で無地風となってそれは精美な肌合です。鎬地はやはり詰んだ柾目で粗い所はありません。刃寄りは柾心に流れて刃中に細かい小沸が一様について、所々うっすらと肌目に沿った砂流風の所作もあります。肝心の匂口は小沸出来のフッックラと深く広がり、綿毛がほつれたように刃寄り側に働いています。ごく小さな小足に見える個所もあります。叢沸や荒沸もなく極めて上出来の一振、優しくも清廉な匂口と言いたくなります(例えがアンニュイ?)。

刃文は弯乱。乱といっても崩れているわけでもなく、元の方が大人しいだけで高低差はほぼ同じ幅、ある意味、帯状と言っても良いのかもしれません。作ったのは駿河守國正。本脇指が示す通り結構評価の高い刀工です。宇和島藩の伊達秀宗の抱工として認知されていますが、どこでその腕を身につけたかは諸説入り乱れているようです。大和守安定説が有力のようですが、備中守康広、法成寺正弘、筑後守国房など、時期や場所によって教えを受けた刀工一門が色々挙げられ、詳細は不明といっても良いくらいで、堀川一門さえ話に出てきます。まあこれは初代としての話であって、後代は先代から師事したと考えるのが自然です。こういう諸説は裏を返せば、それだけ國正を評価している証と言えなくもありませんね(いい締めです、ヌハハ!)。では本脇指の時代はというと、姿からは寛永頃または元禄頃のどちらかと思われますが、詰んだ精美な地肌や深い匂口、表裏揃った刃文を考えれば新刀特伝以降の作と推測され、三代もしくは四代あたりの作ではないでしょうか。

そいえば、当店にもう一振の國正がありますが、その刀も刃文は弯。他も見てみると弯の作がよく紹介されています。この國正、弯が得意なのでしょうか。研究されている方、当店にご指導ください。蛇足ですが、弯って以外に難しい刃文だと思うのです。弯の調子や間隔で印象がガラッと異なります。とくに頭と谷の頂点が厳つかったり尖り気味だと、その優雅な曲線が尖った山並の稜線のように見えてしまいます。あ、失礼、これは好みの範囲ということで御解釈を・・・