TOKEN OPINION SITE

短刀

應柳生房義翁老至壽嘱 源包治作 大正三年八月吉日

商品番号 : D-018-221

大正期 東京 保存刀剣 白鞘・拵付

売約済

刃長:23.6 cm 反:0.0 cm 元幅:2.39 cm 先幅:1.80 cm 重ね:0.68 cm 目釘孔:1つ

- 体配

- 平造、庵棟、生中心、鑢目は切。指表に護摩箸、指裏に腰樋を鎺元で掻流。

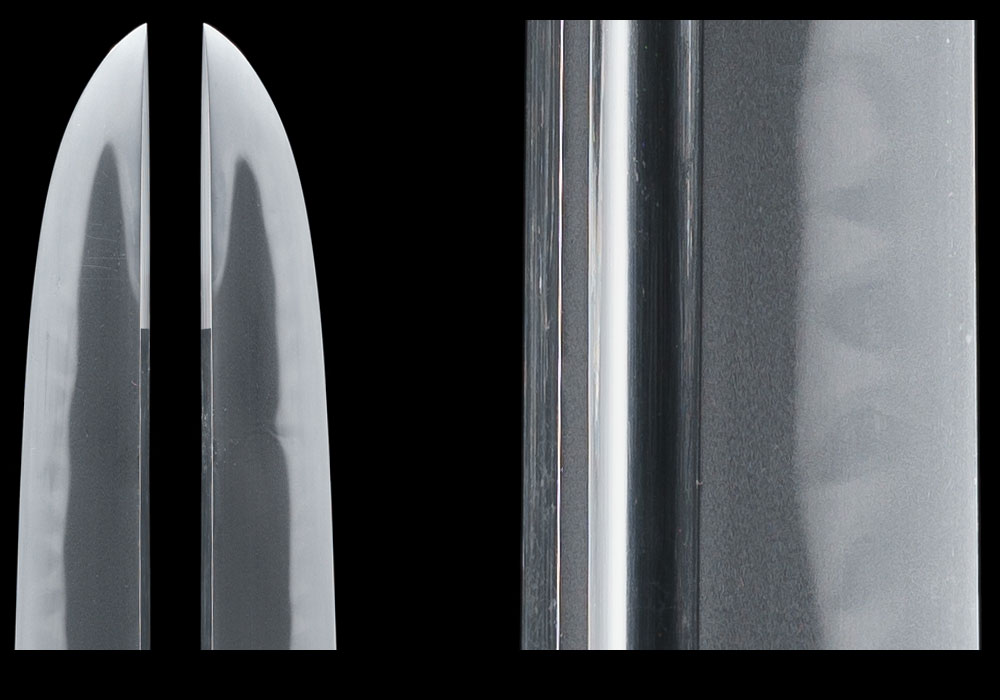

- 地肌

- 小板目肌よく詰み、無地風の肌となり精美な肌合いとなる。

- 刃文

- 焼幅広く匂出来の小五の目に丁子乱。匂口は柔らかくふっくらと深く、尖刃が交じり、刃中に小沸がつく。所々棟焼が出る

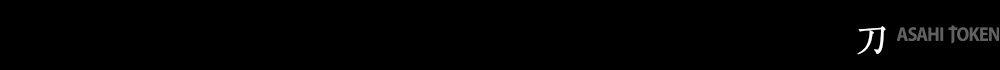

- 鋩子

- 刃文が小模様に乱込み、掃き掛けて深く返る。指表は二重刃風の所作がある。

刃取による見え方のためか、弯に五の目の刃文にみえますが、匂口は尖刃が交じった小五の目に丁子乱です。立てて見た刃文と灯にかざした匂口の印象がかなり異なり、二つの顔を持ったような本短刀。所々に交じった長い尖刃を伏せて見せるためなのか、かなり意図的な刃取に思えます。その尖刃の一個所は棟焼と繋がっているようにさえ見えます。棟焼も鋩子の返から鎺元まで、途切れながらも浅く長く表れており、加えて指表の鋩子の返も二重刃風の所作、総体に見た目以上に動きのある刃文を焼いているようです。匂口自体はふっくらと柔らかく、鋩子の返を除き締った感じはなく、少し潤んだようにも見えます。大正期の作刀ですからもっと締った匂口を想像しますが、どことなく古刀の風合い・・・写となれば古備前の誰かということになるのですが。

本短刀の作者は源包治、本名は森口次郎。宮本包則そして笠間一貫斎繁継の門人です。大正天皇の御大典に伴って式典に参列する人物から依頼されて作刀を行っており、その際の年紀が大正三年八月(本短刀と同じです)。ただ、それらの刀は洋鉄を用いているようで、地肌は無地風、刃文は潤み心、鋩子は返っていないそうです。本短刀と似た出来とも思われますが、本短刀は平造の違いはあるとはいえの鋩子はキチッと返り、締まってもいます。包治の地金は洋鉄と玉鋼を混ぜたものもあるようですから、本短刀はその類かもしれません。そう考えれば、地肌と匂口の風合いもわかる気がします。

注目すべきは注文主で、江戸幕府の剣術指南役で有名な柳生一族、その末裔である柳生房義。本短刀の銀鎺には家紋の「柳生笠」が彫られています。こりゃー包治も本短刀の作刀には気合いがあ行ったことでしょうね。なにせ相手は剣術を生業とする御方です。下手なものは出せないということで、本短刀は入念作と見て良いかと。因みに本短刀には愛らしい合口拵がついています。濃い茶漆塗の拵全体に、金・銀・朱で彩った五枚の片喰(かたばみ)もしくは猪目のような花紋(家紋?)がちりばめられ、女性の御守刀を思わせます。もしかして、柳生房義の奥方が身に着けたものかもしれません。状態はすこぶる良好です。